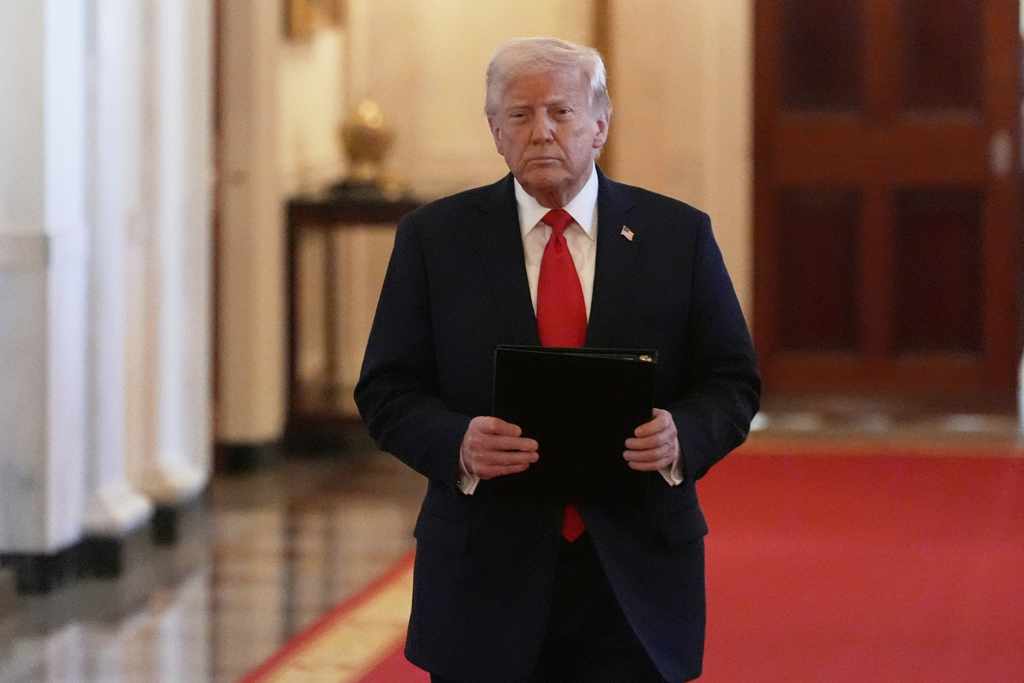

如「美國製造」誰來擰螺絲?民調揭尷尬真相,川普可能也沒想到

川普喊得震天響的「美國製造」口號,如今恐怕正面臨現實的狠狠打臉。他曾多次強調要讓工廠回流,甚至揚言透過全球關稅戰將製造業重新拉回美國本土。美國商務部長盧特尼克更放話,要蘋果公司讓美國工人親手鎖上每一顆iPhone的螺絲。但問題是——誰真的想去擰這些螺絲?

一份最近在社群平台上瘋傳的民調,似乎直接戳破了這場「製造業復興」的美夢。根據《財星》報導,政治民調專家Frank Luntz在X平台上分享了由自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)所進行的調查。結果顯示,美國社會對製造業有著一種「愛其存在、不願參與」的矛盾情結。

數據指出,高達八成的美國人認為,如果更多人從事製造業工作,對國家整體會是好事;但當話題轉向自身時,僅有四分之一的人認為自己會因此過得更好,七成三的人則直言自己不會,只有2%的人目前真的在工廠工作。倫茨直言,這份調查根本像是一場針對自由貿易觀念的「精神測驗」,而結果揭示的矛盾,正是美國當前製造業困境的縮影。

卡托研究所副主任Colin Grabow更指出,這項調查跨越了社會階層、教育背景與種族,結果卻是一致的:即使工廠裡有職缺,美國人也未必有興趣填補它們。截至2024年5月,美國製造業仍有約60萬個空缺,但顯然,這些職缺並非被「搶破頭」的類型。Grabow更進一步指出,這也是為何近年來,包括美國製造商協會與海軍部長在內,頻頻呼籲增加移民人力,因為本地勞動力根本無法補上產業需求。

“America would be better off if more people worked in manufacturing.”

• 80% of Americans agree

• 20% disagree“I would be better off if I worked in a factory.”

• 25% of Americans agree

• 73% disagree

• 2% currently work in a factory👉🏻 https://t.co/ycnHVZ1gT1 pic.twitter.com/4NXb0GLK5L

— Frank Luntz (@FrankLuntz) April 13, 2025

這背後,反映的是一種價值觀與現實間的落差。美國人從小就被灌輸要追求高科技、創新與知識型工作,但同時政治人物又不斷強調藍領製造職位對國家安全和經濟自主的重要性。兩者之間的落差,導致「支持製造業」成為一種口頭正確,卻難以落實到行動層面的空話。

從經濟學的角度來看,若真的要讓製造業大規模回流,光是成本就不是普通國家能承受的。根據分析,即便大企業願意投資建廠,整個過程可能耗時數年、花費數十億美元,且仍得面對不確定性風險。更重要的是,美國本身對進口原材料的依賴程度遠比外界所想來得高。高盛曾指出,一旦停止進口,美國境內的工廠根本連開工都辦不到,這讓「去全球化」的口號顯得更像是一場政治秀,而非可執行的政策藍圖。

川普曾大聲疾呼要讓iPhone變成「真正的美國貨」,但從這份民調來看,問題可能不是蘋果不願意,而是根本沒有人願意去當那個擰螺絲的人。