4月颱風生成機率曝光,氣象專家揭1點:極不尋常現象

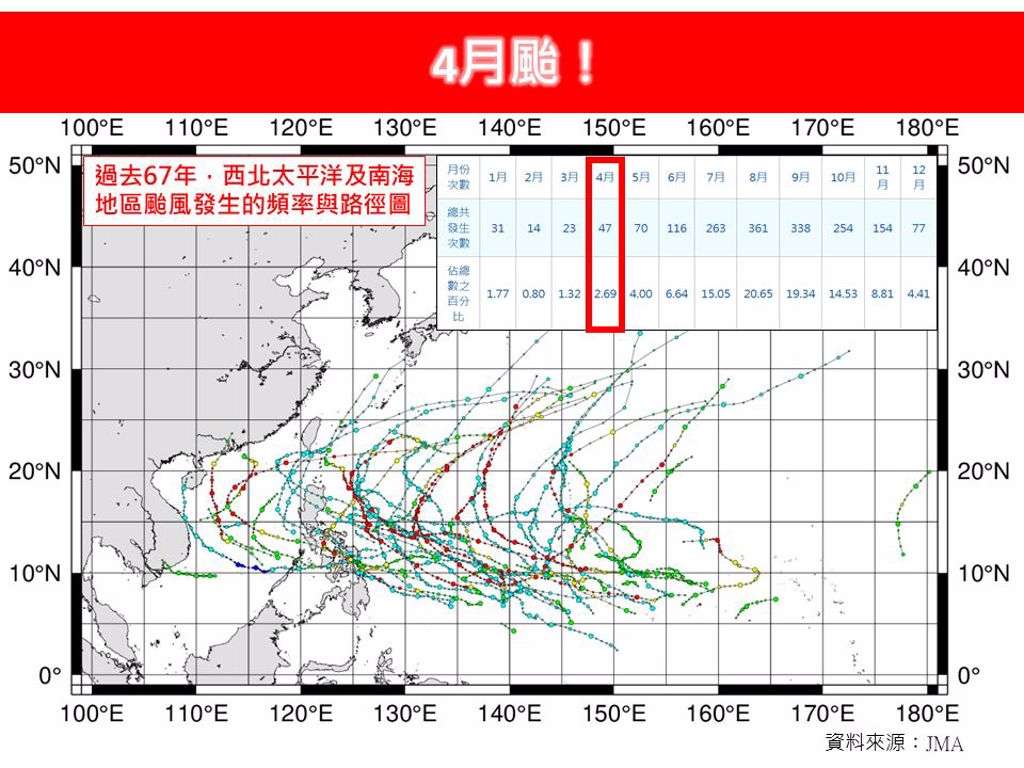

每年4月雖然尚未進入颱風旺季,但根據過去67年的氣象統計資料,西北太平洋與南海地區通常會出現一些熱帶系統的活動,平均約有47個颱風在這個月份生成。這個數量雖不算多,僅占全年總數的2.69%,但已是3月的兩倍,顯示氣候條件逐漸轉變,進入颱風潛伏期。然而,今年的情況卻顯得異常沉寂,氣象專家林得恩指出,截至目前,2025年4月整個西北太平洋與南海一帶仍未見任何一顆颱風生成,這在多年紀錄中實屬罕見。

林得恩進一步分析,從過往的颱風路徑來看,即使4月颱風生成,直接侵襲台灣的機率也相當低。根據統計,過去114年來,只有一個4月颱風曾對台灣造成直接威脅,這與當時太平洋高壓尚未發展成熟、引導氣流尚不穩定有關。但即使如此,今年的「全數掛零」仍不容忽視。他指出,這背後可能反映的不只是區域氣候的波動,而是全球氣候系統正在經歷深層變化。

事實上,科學界早有觀察指出,近一世紀來,全球颱風與熱帶氣旋的數量呈現出緩步下降的趨勢。根據《自然》(Nature)期刊的研究,自20世紀以來,全球每年的颱風、颶風或熱帶風暴總數平均減少了約13%。這一變化與全球暖化脫不了關係。雖然溫暖的海水為颱風提供了能量來源,但同時也改變了大氣層的風場結構,例如高層風切增強與乾燥空氣侵入,都可能抑制颱風形成,導致「變少、但變強」的趨勢浮現。

氣象署統計顯示,西北太平洋每年平均約有26顆颱風生成,而高達七成的颱風集中在7至10月間。歷史上最早生成的颱風發生在2019年元旦——當年的帕布(PABUK)颱風,雖然偏離傳統認知,但也顯示氣候的不確定性日益升高。而最早侵台的紀錄則出現在2001年5月13日,由西馬隆(CIMARON)颱風創下。

儘管部分氣候模式預測,在全球暖化的推波助瀾下,未來颱風的強度可能提升,但氣象署也坦言,現階段缺乏一致性的觀測數據與長期追蹤紀錄,因此科學界對於暖化是否確實會讓颱風變得更頻繁或更猛烈,至今仍未有定論。

儘管今年4月看似風平浪靜,但這樣的「平靜」,不一定是好消息。它可能是短暫的氣候擾動,也可能是長期氣候變化累積下的結果。未來幾個月是否會迎來補償性的強烈颱風,仍需密切觀察。而面對氣候的不確定性,提早了解趨勢、做好準備,始終是面對風災的最佳方式。